忘れていませんか、トイレの備蓄。

災害時、食事はガマンできても、トイレはガマンできません。

「災害備蓄」で真っ先に思い浮かべるのは水や食料ですよね。ですが、本当に深刻な問題はトイレ問題です。実際に過去に被災され、避難生活を過ごした方のアンケートからも水や食料よりもトイレの方が困ったという方が多くみられました。水・食料の備蓄も大切ですが、災害用トイレ処理セットの備蓄も必須といえます。

災害が起こると、電気、上下水道などのライフラインが被害を受けるとトイレが使えなくなります。 「電気がつかない」「水がでない」などの目で見てわかる被害や、「建物の中を通っている配管や浄化槽の損傷」などの排水に関係した目に見えにくい部分の被害があります。

断水・給水管の破損により、トイレが流せなくなります。

水が確保できても、下水道・浄化槽・下水処理施設の破損により排水先が破損している場合はトイレを流してはいけません。

浄化槽ブロアーが停止すると水洗トイレが使えなくなります。また、ビルなどの建物では水が汲みあがらず、トイレが流せなくなります。

浸水により浄化槽や下水処理施設等の機能が停止すると水洗トイレがが使えなくなります。

排水管や浄化槽が破損した状態でトイレを流すと、汚水が漏れたり、詰まった部分から汚水が逆流して1階などの下層階からあふれ出ることがあります。 災害後は安全確認取れるまでトイレの水を流さないようにするなど建物の管理者とルールを確認しておきましょう。

参考文献

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン/内閣府

防災マニュアルブック(家庭における災害時のトイレ対策編)/埼玉県

災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第2版/環境省

災害用トイレを備蓄しなくても避難所にいけば解決、は間違いです。避難所にトイレはありますが、倒壊していたり断水していれば使用することはできません。仮設トイレもすぐに設置されません。東日本大震災の際、最短で3日以内に仮設トイレが設置された自治体は全体のわずか34%でした。1か月以上かかった自治体も14%ありました。

参考文献

避難所等におけるトイレ対策の手引き/兵庫県

家庭で備える!災害時のトイレ対策/徳島県

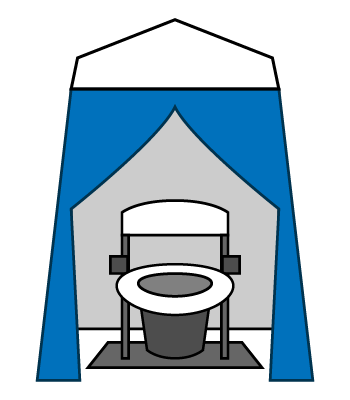

災害用トイレは大きく分けて「簡易式トイレ」「貯留式(仮設)トイレ」「マンホールトイレ」の3種類があります。

| 簡易式トイレ | 貯留式(仮設)トイレ | マンホールトイレ | |

|---|---|---|---|

| 断水時 | 〇 | △ | △ |

| 停電時 | 〇 | 〇 | 〇 |

| メリット | 電気・水なしで使用できる 比較的安価 少ないスペースで備蓄できる |

流通量が多いため調達しやすい 電気なしで使用できるものが多い |

通常の水洗トイレに近い感覚で使用できる |

| デメリット | 使用済み便袋の保管場所の確保 回収、臭気対策が必要 |

交通事情により到着が遅れる 和式が多い 段差がある |

発災前から準備しておかないと設置できな |

処理方法:保管・回収

個人・会社・地域・自治体向けの災害用トイレ

処理方法:汲み取り

処理方法:下水道

参考文献

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン/内閣府

トイレの平均的な使用回数は、ひとり1日5回と言われています。目安となるトイレの備蓄回数は以下の公式から求められます。

利用人数 × 5回(1日のトイレ使用回数) × 備蓄日数※ = トイレの備蓄回数

例)従業員80人の事業所で3日分の備蓄をする場合 80人×5回×3日=1,200回分

※備蓄日数について

各自治体の条例で備蓄日数の定めがある場合はその規程に従ってください。

東京都の帰宅困難者対策条例では

発災後3日間は余震による二次被害の防止や救助・救出活動を優先させるため、災害発生時は従業者等の一斉帰宅の抑制が事業者の努力義務となっています。そのため、従業員等が施設内に留まれるよう3日分の備蓄も努力義務となっています。また、震災の影響の長期化に備え、3日分以上の備蓄についても検討しましょう。

参考文献

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン/内閣府

「防災に対する企業の取組み」自己評価項目表 第二版/内閣府

東京都帰宅困難者対策ハンドブック